各チーム、必ずスコアシートの書き方を知っている人が必要です。それはプレイヤー自身でもいいですし、保護者でもOK。

この記事では、一般(中学生以上)バスケのスコアシートの書き方をどこよりもわかりやすく解説していきます。

スピード感のある試合を見ながらシートを記入することになるので、難しそうに思えるかもしれませんが、この記事を通してしっかりマスターしていきましょう!

本記事では、スコアシートの書き方を紹介した後に、実際の試合動画を見ながらスコアシートを書く実践編も用意しています。

バスケットボールのスコアシートの書き方を詳しく解説し、誰でもスムーズに記入できるようになるためのポイントを紹介しているので、最後までご覧ください。

目次

そもそもなぜスコアシートを記入する必要があるのか

まず初めに、そもそもなぜスコアシートを記入する必要があるのか、から学んでいきましょう。

理由としては「正確な公式記録を残すため」と「試合の分析をするため」の2つがあります。

正確な公式記録を残すため

スコアシートは試合で起こった全ての出来事を、正確に記録するための重要なツールです。

- 試合中に誰が得点を挙げたか

- どの選手がファウルを犯したか

- 何回のタイムアウトが使用されたか

- クォーター毎にどちらのチームが何点取ったか

などなど

そしてスコアシートを記入する役割は、テーブルオフィシャル(TOと言われます)と各チームにあります。

ハーフタイムの間に、TOと各チームのスコア記入担当者がスコアやファールの回数、タイムアウトの回数が正しいかを確認し、試合の進行や結果が明瞭になるようにしているというわけですね。

ですから、試合の透明性を確保するためにもスコアシートの正確な記入は欠かせません。

試合の分析をするため

次に、スコアシートは試合のパフォーマンスを分析するための重要なデータです。

スコアシートを参照することで、試合中に何が起こったのかを客観的に把握することができます。

- 特定の選手が多くの得点を挙げている場合:その選手に対する対策を立てるための情報を得られる

- クォーターで自チームが優勢or劣勢だったかを振り返り、戦略の改善に役立てることができる

スコアシートにはチーム全体の得点、個々の選手の得点、ファウルの数、タイムアウトの使用状況など、さまざまな情報が記録されます。

これらのデータを分析することで、試合の流れを詳細に理解し、次の試合に向けた戦術を構築することができるわけですね。

試合の様子を撮影した動画があると、なお分析に役立ちます。

試合をより深く理解し、戦術を効果的に立てるためにも、スコアシートの記入は欠かせない要素です。

エリアごとにスコアの書き方を覚えよう!

それでは早速スコアの書き方を紹介していきたいと思います。

これは人にもよるのですが、スコアシートは色を分けて書くケースが一般的です。僕の場合には第1、3クォーターを赤色で書いて、第2、4クォーターを黒色で書きます。

スコアシートの実際の書き方も画像を交えながら紹介していきますが、画像の中で色文字が入っていたらクォーターを分けていると思ってください。

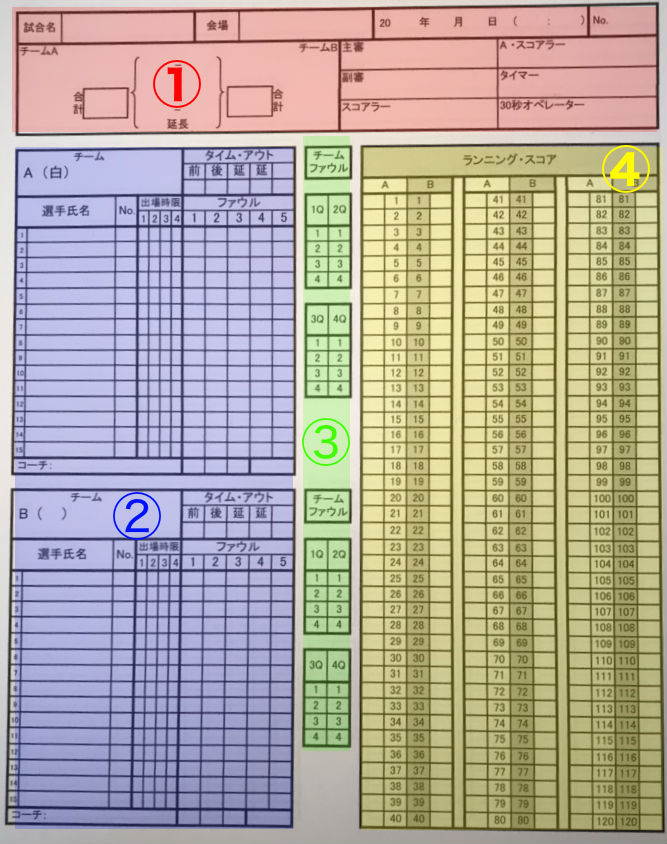

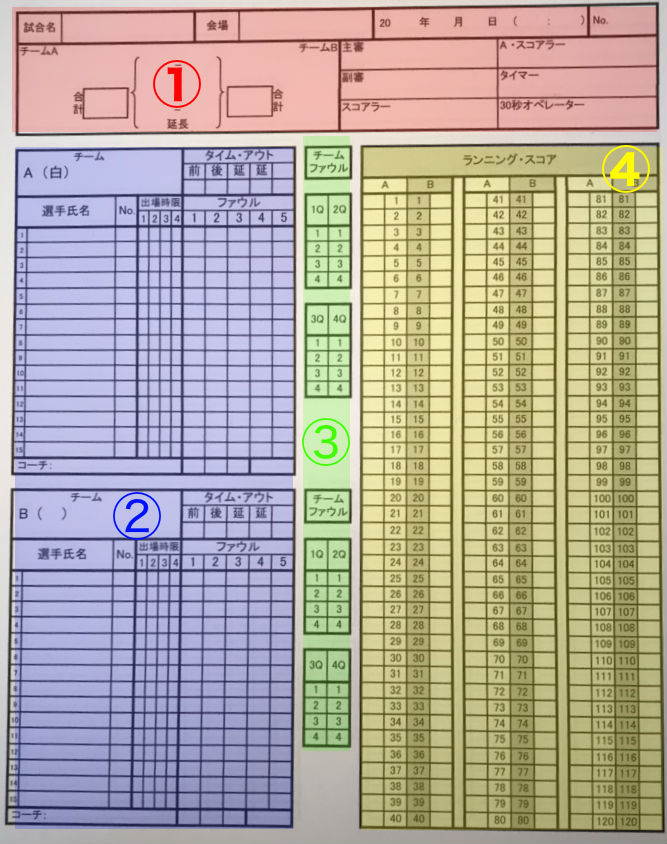

話を元に戻して進めていきましょう。スコアシートは、大きく分けて4つのエリアがあるので、各エリアごとに書き方を紹介していきます。

この画像のように、エリアを4つに分けて紹介していきます。

ちなみにですが、今回使用するスコアシートに関してはオフィシャルが使うものです。

チームで使用するスコアブックとは若干違う部分もあるかもしれませんが、ほとんど書く内容は同じなのでマネージャーの人もぜひ参考にしてください。

ミニバスとはスコアの書き方が違う

なお、今回紹介するスコアの書き方は、一般(中学生以上)の場合となっています。

ミニバス(小学生)の場合には、3Pがなかったり、一般とは交代のルールが違ったりするので、スコアの書き方も異なります。

▼ミニバスのスコアの書き方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。▼

「【完全網羅!】ミニバスのスコアの書き方をわかりやすくまとめてみた。」

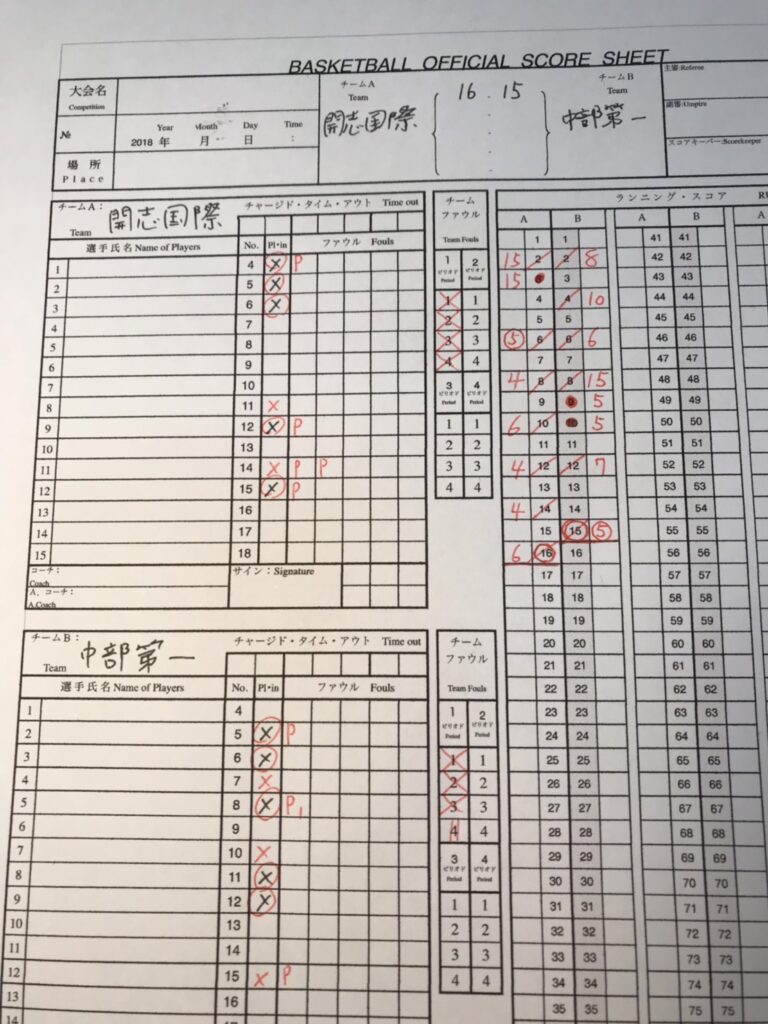

①トータルスコアや試合の日付を書く

では改めて、スコアの書き方の本題へと入っていきましょう。

画像の赤色で囲まれているエリアには、試合のトータルのスコアや日付を書きます。書かなければならない項目を左上から順に紹介します。

- 大会名

- 試合の日付や開始時刻

- 会場

- 両チームの名前とトータルスコア

- 主審の名前

- 副審の名前

- スコアを書いている人の名前

- ファールなどを記録している人の名前

- タイマーをしている人の名前

- 24秒計をしている人の名前

オフィシャルを行う場合には、基本的には大会運営側が大会名・試合の日付や開始時刻・会場・両チームの名前を予め記載しておいてくれるので、その他のエリアに記入していきます。

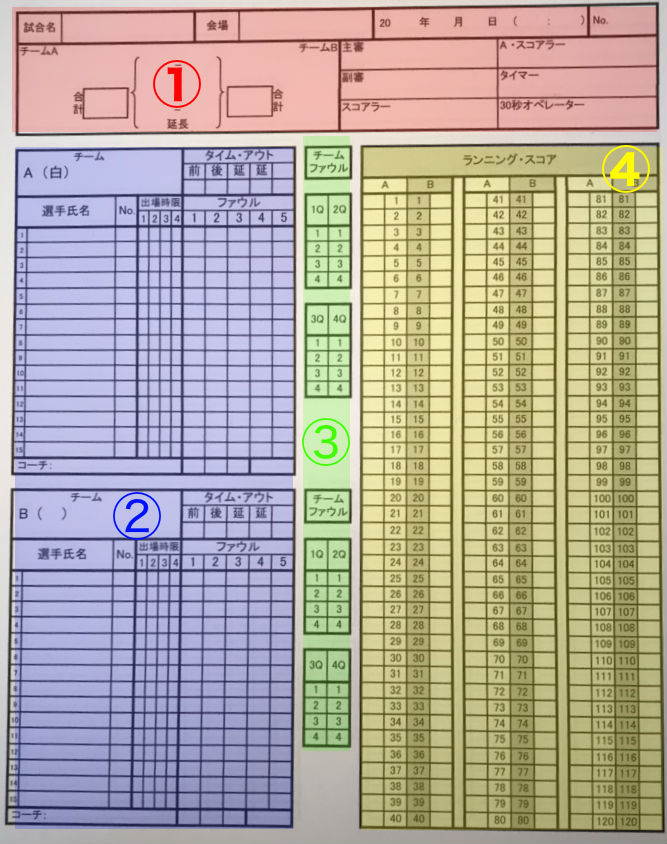

①のエリアでわかりにくいポイントは「トータルスコア」です。

※字が汚くてすみません。

トータルスコアは、青枠の所に各クォーターの両チームの得点を書いていき、赤枠の所には試合終了後にチーム名とトータルのスコアを、画像のように記載します。

各クォーターの得点は、各クォーター終了時に必ず記載するようにしましょう。試合終了後にやるよりも、各クォーター終了時に記載した方が計算も簡単です。

②両チームの選手名・出場有無を書く

続いては②のエリアです。ここでは両チームの選手名や各選手の出場の有無について書いていきます。

書かなければならない項目を紹介します。(※両チームともに書く項目は同じ)

- チーム名

- 選手氏名(背番号順に)

- コーチの名前(サインしてもらう)

- 試合に出場したかどうか

- ファールを何回したか

- タイムアウトをいつ取得したか

予め各チームが、チーム名と選手氏名、コーチの名前をスコアシートに記載してくれます。

ですので、下の3つの項目について試合を見ながら書いていきます。

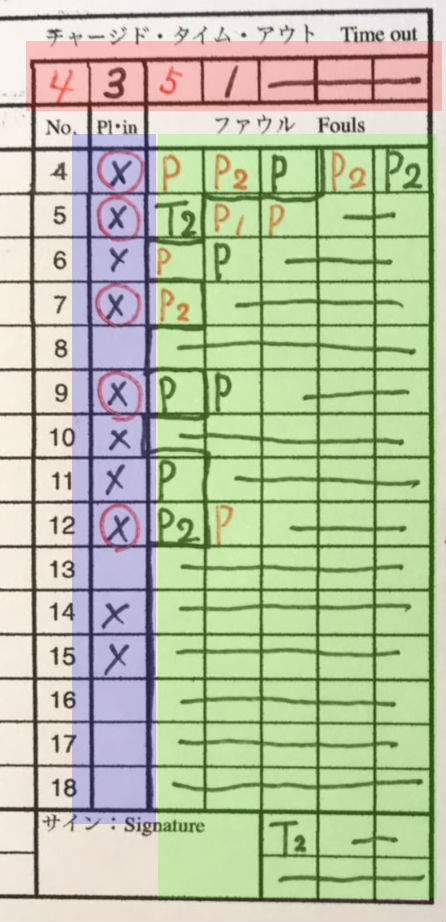

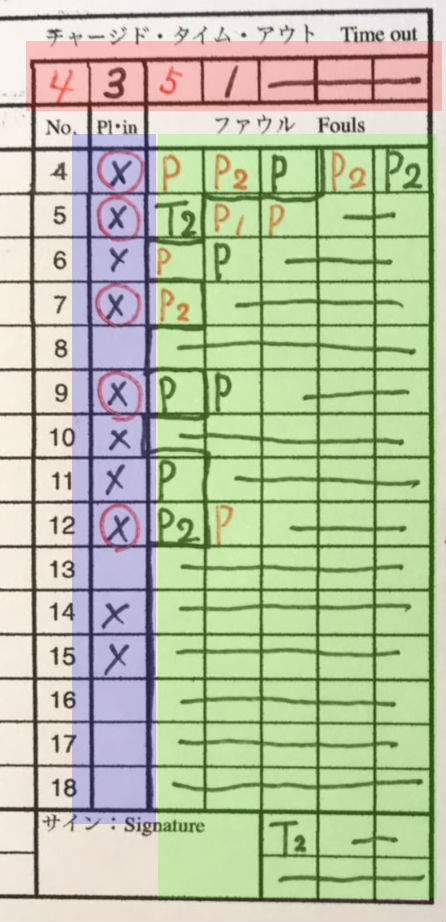

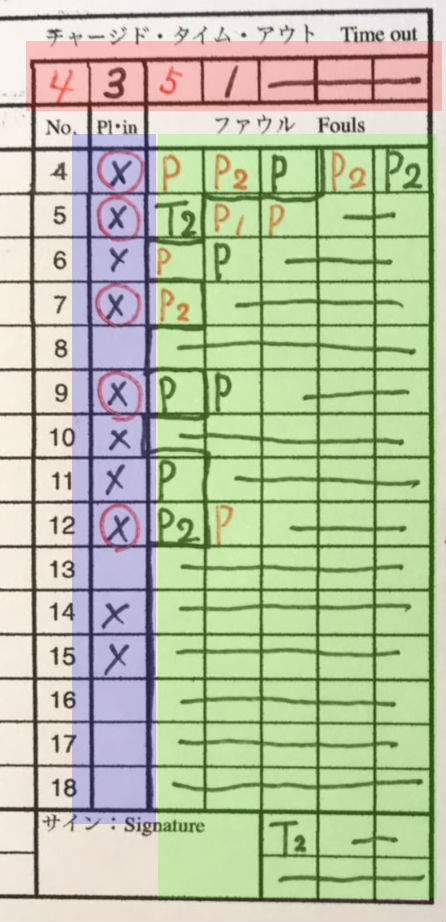

②のエリアでわかりにくいのは「出場の有無」「タイムアウト」「ファールの記載」です。それぞれを紹介します。

出場の有無

出場の有無に関しては、青色で囲っている部分に記載していきます。

出場した選手の欄には「✖️」を書きます。そして、第1クォーターの開始時のメンバー、いわゆるスタメンの選手に関しては「✖️」を「◯」で囲ってください。

出場していない選手の所には何も書かなくて大丈夫です。

タイムアウト

タイムアウトに関しては、赤色で囲っている部分に記載していきます。

タイムアウトは、基本的には前半2回、後半3回の合計5回(延長では1回増える)となっているので、オフィシャル側も覚えておきましょう。

そして、スコアシートにはAチームとBチーム、どちらが各クォーターを何分経過した時点でタイムアウトを取得したかを赤枠の部分に書いていきます。

例えば、Aチームが第1クォーターの4分が経過したところでタイムアウトを取得した場合には「4」と記載します。

タイムアウトの欄に記入する数字は、タイマーの残り時間ではなく、クォーターの経過時間です。

タイムアウトは「何分経過した時点で取得されたのか」を記載することになっているので、クォーターが始まってから何分経ったかを計算して書き入れてください。

例えばクォーター開始から3分40秒が経過したところで取得されたタイムアウトの場合には、秒数の繰り上げ・繰り下げを行い、「4」と記載すればOKです。

タイムアウトの時間を書く欄が余ってしまった、目一杯のタイムアウトを取得しなかった、という場合には試合終了後に横線を引いてください。

TOを行う時には、審判に「どちらのチームがあと何回タイムアウトが残っているか」を報告しておきましょう。

例えばAチームが後半2回のタイムアウトを取得していたら、審判に「Aチームの残りのタイムアウトは1回です。」と伝えればOKです。

稀にチーム側が回数を忘れてしまい、回数いっぱい取得したのにタイムアウトを請求してくることがありますので、審判に伝えておきましょう。オフィシャルは円滑な試合進行を手伝うことも大切な仕事です。

▼タイムアウトの詳しいルールについては、以下の記事をご覧ください。▼

「初心者のバスケ指導者必見!タイムアウトの取り方、ルールまとめ。」

ファールの記載

ファールに関しては、緑色で囲っている部分に記載していきます。

ファールの記載をする際に当たって、記入のルールがありますのでしっかりと覚えておきましょう。

- パーソナルファールの場合には「P」と書く

- プレイヤーのテクニカルファールの場合には「T」と書く

- フリースローがある場合には、「P2」のようにフリースローの本数を書く

- 前半が終了した時点でわかるように線を書く

この4点です。一見するとややこしいのですが、実際に書いてみると案外簡単です。

また、前半終了時には、後半との区別をはっきりとさせるためにも、線を書き入れましょう。(※線の書き方は後ほど紹介します。)

試合が終了したら「ファール」の項目の空欄には横線を書き入れてください。

プレイヤーのファール回数が5回に到達したら、審判に伝えましょう。

なお、ファールは選手だけではなくコーチもコールされる場合があります。その場合は、基本的に「ベンチテクニカルファール」に該当します。

コーチに対してのファールを審判がコールしたら、コーチのファール記入欄に「C」を書くようにしてください。

▼テクニカルファールに関する詳しい内容が知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。▼

「【2021年1月版】テクニカルファールのルールを徹底的に解説!」

前半・後半を分ける理由・分ける際の注意点

先ほど、「前半終了時には、後半との区別をはっきりとさせるためにも、線を書き入れましょう。」と説明しましたね。

なぜ前半・後半を分けるのか、そして分ける際の注意点について説明していきます。

前半・後半を分ける理由

この記事の冒頭で「僕の場合には第1、3クォーターを赤色で書いて、第2、4クォーターを黒色で書いている」と説明をしましたが、スコアシートは「黒と赤」で記入するのが一般的です。

ただ、同じ黒で書く「第1と第3クォーター」、同じ赤で書く「第2と第4クォーター」は、はっきりと区別させておかないと、チームファールを確認する時に特に困ることになります。

ですので、前半が終了した時点で、後半との区別をつけるための線を書き入れましょう。

前半・後半を分ける際の注意点

前半・後半を分けるに当たっては、必ず「第2クォーターが終わった段階」で線を書き入れるようにしましょう。

第3クォーターが始まってしまうと、混乱してしまう可能性があります。

第2クォーターが終了したら、ファールの個数に沿って線を書き入れましょう。

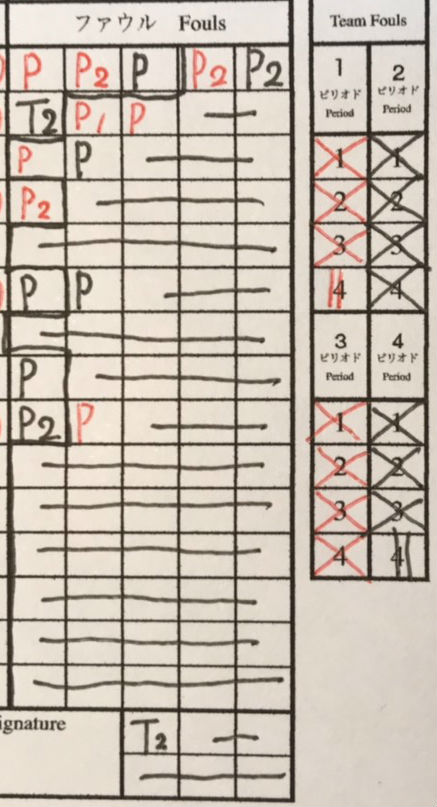

こちらの画像の一番上、3つ目と4つ目のファールの間に線が書かれていることがわかるのではないでしょうか?こんなふうに、前半と後半とを区別する線を書き入れましょう。

第2クォーターが終了しハーフタイムに入ると、両チームのスコアシートを書いている人と審判が集まり、ファールの個数やスコアの確認が行われます。

- オフィシャルのスコア

- Aチームのスコア

- Bチームのスコア

3つのスコアがバラバラになっていることもあるため、ハーフタイムの段階で訂正が入るケースもあります。ハーフタイムのスコアの確認が終わってから、前半・後半を区別する線を書き入れましょう。

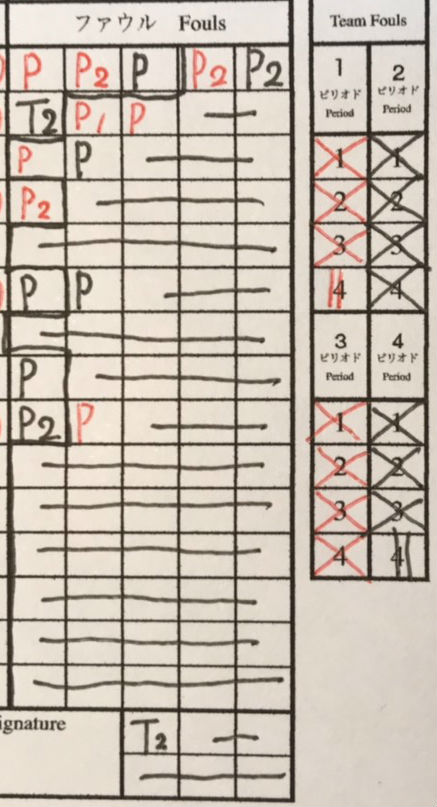

③チームファールを書く

続いては③のエリアです。ここではチームファールの回数を、各クォーターごとに記載していきます。

例えば第1Qにファールを3回したのであれば、「チームファール」の項目は3までの数字にチェックを書きます。

第2クォーターにファールを5回したのであれば、「チームファール」の項目は上限の4までの数字にチェックを書いておけばOKです。5回目以降のファールは「チームファール」部分には何も書かないと覚えておきましょう。

「チームファール」の項目の空欄には二重線を書き入れてください。

▼ファールに関する詳しい内容は、こちらの記事を併せてご確認ください。▼

「バスケのファールにはどんな種類がある?全てを詳しく紹介します。」

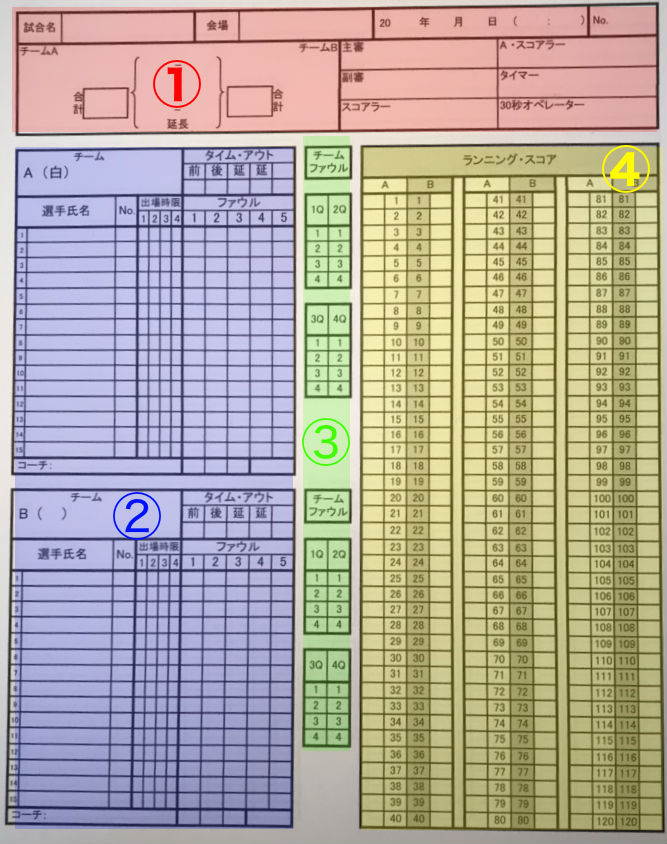

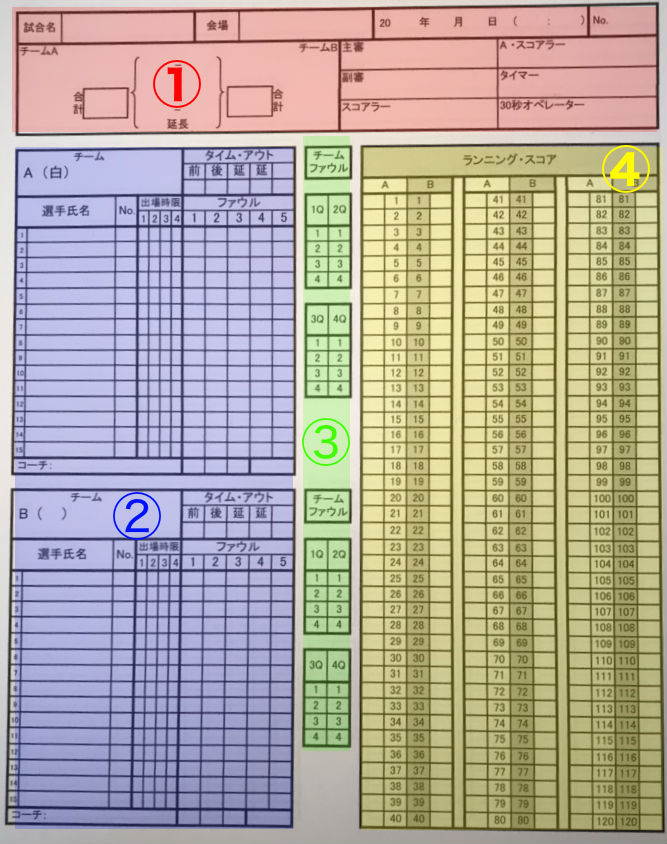

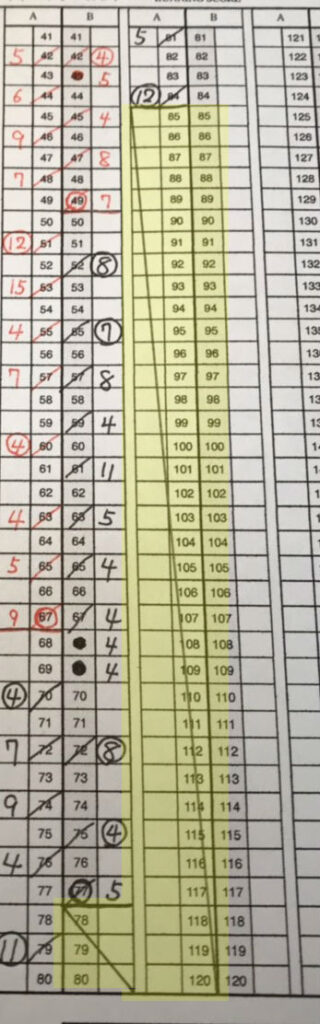

④スコアがどのように入ったか書く

最後は④のエリアです。ここには「ランニングスコア」といって、両チームの得点の加算状況を記していきます。

ランニングスコアを書くときに覚えておくべきなのは以下4点です。

- 得点した選手の背番号を数字の横に書く

- フリースローが入った場合には数字を「●」で塗り潰す

- 2点が入った場合には数字を「/」で消す

- 3点が入った場合には数字を「/」で消し、背番号を「◯」で囲む

この4点は必ず必要なので覚えておきましょう。実際に記入するとこのようになります。

得点の仕方によって書き方が変わってくるので覚えておきましょう。

そして各クォーターが終了したら、わかりやすくするためにそのクォーターの最後の得点の部分を「◯」で囲ってください。(やらなくても大丈夫。)

試合が終了したら最後にスコアの欄に、以下の画像の黄色枠に囲われている部分のように、斜線を書き入れてください。

この際は、ランニングスコアを書く時に数字を消すために使っていた斜線とは方向が違う斜線を書いてください。これが書けたら終了です。

スコアシートはどんな時に必要になる?

スコアシートは、以下の2つの時に必要になりますので、書き方を覚えておきましょう。

- オフィシャルの時

- チームの試合がある時

オフィシャルの時

オフィシャルというのは、審判とともに試合を円滑に進めるための仕事です。

タイマーや24秒計を管理しますが、その際には「スコアラー」といってスコアシートを記入する人も必要となります。

オフィシャルを行う際にはスコアラーも必要となるため、チームで最低でも1人はスコアシートを書けるようにしておく必要があります。

チームの試合がある時

自分たちのチームの試合がある時には、スコア記録するためにもスコアシートは必要となります。

試合中に得点板とチームのスコアシートの記録があっているかどうかを確認したり、ファールの個数を確認したりする際に必要です。

マネージャーがいない場合には、プレイヤー自身がやることになるので、必ず覚えておきましょう。

スコアシートの書き方実践編

それではここまで学んできたことのおさらいとして、実際にスコアシートを書いてみましょう。

今回実践していただく試合は、2018年のインターハイ男子決勝、中部第一vs開志国際の第1Qです。こちらの動画を見ながら、スコアシートをつけていきましょう。

わかりにくいかもしれないので両チームのスターティングメンバーを紹介しておきます。

Aチーム(赤):4、5、6、12、15

Bチーム(白):5、6、8、11、12

それでは、この記事で紹介してきた内容をもとに練習してみましょう!

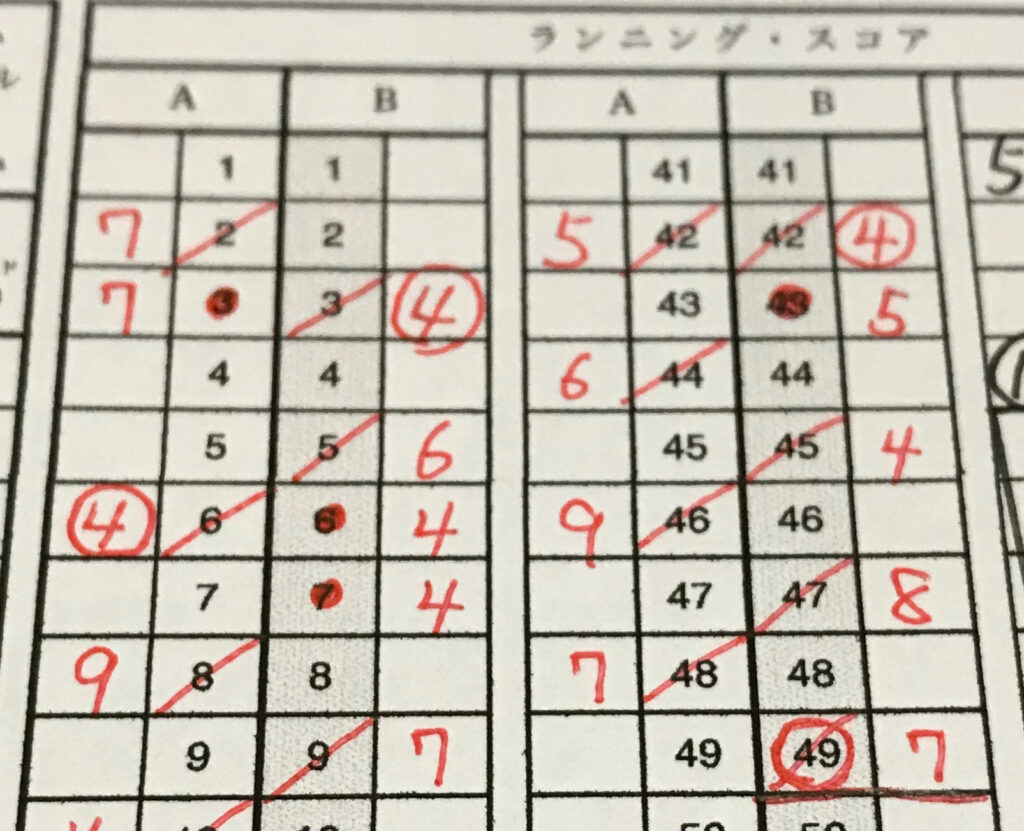

1番最後に答え合わせとして僕が行ったスコアシートの画像を掲載しておくので、自分が書いたスコアシートと照らし合わせながら確認してみてください。

まとめ:バスケプレイヤーなら全員スコアの書き方は覚えておこう!

今回はスコアシートの書き方を紹介してきましたが、バスケプレイヤーであれば全員スコアシートの書き方は覚えておくべき内容です。

僕は小学生のときに習いましたが、中学生や高校生になるとなかなか周りは教えてくれません。特にバスケ未経験のままマネージャーになると、自分で勉強しなければならないため、大変な仕事です。

スコアシートはバスケプレイヤーである以上、チームに必ず1人は書ける人がいなければならないため、ぜひこの記事を読んでいる人は率先してスコアシートの書き方を覚えてみてください。

スコアシートの書き方実践編の解答例

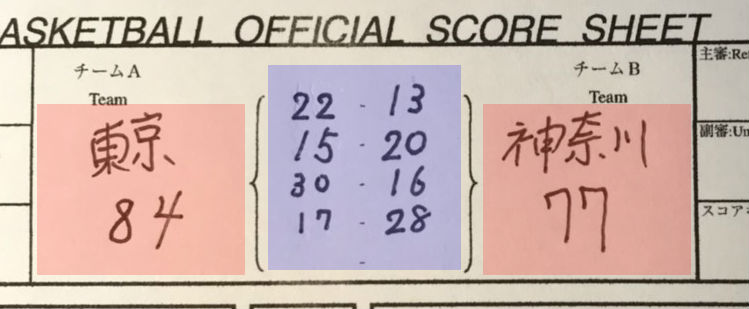

では、先ほどスコアシートの書き方を試合を観ながらやってもらったと思うので、解答例を紹介しておきます。

このように書けていれば大丈夫です。

実際のところ、スコアシートの書き方は人によって違う場合もあります。ファールの数や得点など、大きなところさえ間違えなければ問題はないので、この画像もあくまでも解答例として参考にしてください。

「折りたたみ椅子」を試合観戦時に持っておくと便利

試合観戦時、折りたたみ椅子を持参できるように準備しておくとかなり便利です。

体育館にもよりますが、応援席に椅子が用意されていなくて床にそのまま座るケースがあったりします。

夏場ならまだしも、冬場は冷気が床から伝わってきてとにかく寒いので、折りたたみ椅子があると便利です!

おすすめの折りたたみ椅子を3つピックアップしたので、こちらからチェックしてみてください!